Распиновка блока питания компьютера

В данной статье речь пойдет о блоках питания для компьютера. Конкретно, хочу донести информацию о распиновке разъема и назначении коннекторов, о маркировке и напряжении на каждом проводе. Материал будет полезен каждому, кто собирает собственный компьютер и всем, кто желает знать о современных блоках питания немножко больше.

- Особенности

- Коннекторы БП

- Маркировка для проводов БП

- Коннектор мат. платы

- Molex коннекторы

- SATA коннекторы

- Коннекторы для графической карты

- Коннекторы для процессора

- Другие коннекторы

Расчет предохранителя по мощности электроприбора

Калькулятор позволяет подобрать оптимальный предохранитель в 12 В или 220 В для защиты цепи от коротких замыканий. Расчет проводится по максимальной мощности устройств в сети. Расчеты происходят по формуле Inom = Pmax / U, где Inom – номинальный ток защиты предохранителя, Pmax – максимальная мощность нагрузки, U – напряжение сети.

Код для вставки:

Скопируйте и вставьте этот код на свою страничку в то место, где хотите, чтобы отобразился сервис транслитерации.

Схемы электронных предохранителей для блоков питания.

С самого начала появления электрооборудования для его защиты от нештатных токовых перегрузок и короткого замыкания использовались плавкие предохранители. Они удовлетворительно справляются с выполнением большей части своих задач, но ввиду большой инерционности — не всегда способны защитить полупроводниковые компоненты (такие как транзисторы, диоды и т. д.) от серьёзных пиковых перегрузок.

Гораздо более эффективным средством защиты являются электронные предохранители.

Главными требованиями, предъявляемыми к данным электронным устройствам, являются: высокое быстродействие, относительная простота, экономичность и малые потери напряжения. А в качестве коммутирующих элементов для реализации этих параметров наиболее рациональным является использование мощных полевых переключающих транзисторов.В интернете представлено множество схем, часть из которых совершенно бесполезны, другие не удовлетворяют необходимым требованиям, и как всегда, только лишь небольшая часть данных устройств может удостоиться нашего пристального внимания.

При этом необходимо заметить, что электронный предохранитель — это далеко не то же самое, что ограничитель тока. Ограничитель тока — это совсем другое устройство, не всегда способное избавить электронное устройство от выхода из строя, особенно в тех случаях, когда у него на выходе образуется короткозамкнутая нагрузка.Поскольку главным плюсом электронной защиты является высокое быстродействие, то прежде, чем переходить к обсуждению разнообразных схем, необходимо сформулировать общее требование к устройствам, подключаемым к данному типу предохранителей.

Требование одно, но важное — все электролитические конденсаторы значительных ёмкостей следует помещать до предохранителя. В противном случае в начальный момент включения блока питания, в зависимости от импеданса входных цепей (сопротивление обмотки трансформатора, динамическое сопротивление выпрямительных диодов и т. д.), на выходе предохранителя возникнет импульс зарядного тока длительностью в несколько миллисекунд и величиной в десятки ампер (при мощном трансформаторе и ёмкости конденсатора в несколько тысяч микрофарад). Этого импульса может оказаться более чем достаточно для, не сказать, что ложного, но абсолютно ненужного срабатывания устройства защиты.Начнём с простой, а потому популярной среди радиолюбителей схемы регулируемого электронного предохранителя, опубликованной в журнале Радио №5, 1988 г., стр.31, под авторством Н. Эсаулова.

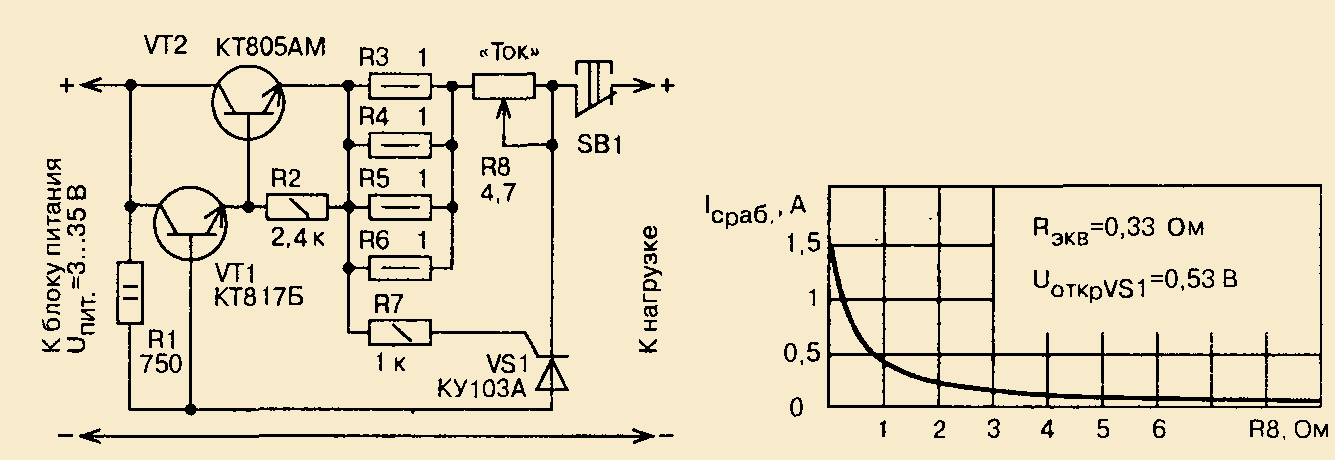

Рис.1

Это устройство предназначено для защиты цепей постоянного тока от перегрузки по току и замыканий цепи нагрузки. Его включают между источником питания и нагрузкой.

Предохранитель выполнен в виде двухполюсника и может работать совместно с блоком питания с регулируемым выходным напряжением в пределах 3. 35 В. Максимальное полное падение напряжения на предохранителе не превышает 1,9 В при максимальном токе нагрузки. Ток срабатывания защитного устройства можно плавно регулировать в пределах от 0,1 до 1,5 А независимо от напряжения на нагрузке. Электронный предохранитель обладает хорошими термостабильностью и быстродействием (3. 5 мкс), надежен в работе.

В рабочем режиме тринистор VS1 закрыт, а электронный ключ на транзисторах VT1, VT2 открыт током, протекающим через резистор R1 в базу транзистора VT1. При этом ток нагрузки протекает через электронный ключ, набор резисторов R3- R6, переменный резистор R8 и контакты кнопки SB1.

При перегрузке падение напряжения на цепи резисторов R3-R6, R8 достигает значения, достаточного для открывания тринистора VS1 по цепи управляющего электрода. Открывшийся тринистор замыкает цепь базы транзистора VT1, что приводит к закрыванию электронного ключа. Ток в цепи нагрузки резко уменьшается; остается незначительный остаточный ток, равный Iост=Uпит/R1. При Uпит=9 В Iост=12 мА, а при 35 В — 47 мА.

Для того чтобы восстановить рабочий режим после устранения причины перегрузки, нужно на короткое время нажать на кнопку SB1 и отпустить. При этом тринистор закроется, а транзисторы VT1 и VT2 вновь откроются.

В предохранителе лучше использовать тринисторы КУ103А с напряжением открывания 0,4. 0,6 В.Устройство, приведённое на схеме (Рис.1), является вполне себе работоспособным, но, тем не менее, удачным я бы его не назвал. Причина этого кроется в большей величине потери напряжения на предохранителе, которое складывается из суммы падений напряжений на эмиттерных переходах транзисторов VT1 и VT2 (1,2. 1,4В), и падения напряжения на цепи резисторов, которое при максимальных токах будет близко к напряжению открывания тиристора. А напряжение открывания тиристора КУ103А 0,4. 0,6 В — это величина, которую можно не обнаружить, даже перекопав сотню изделий, потому как паспортная величина отпирающего напряжение управления на прибор составляет 0,4. 2 В.

На очереди следующая схема под авторством Игоря Нечаева (Журнал «Радио» №6 2005 г).

Предохранитель включают между источником питания (выключателем) и нагрузкой. Устройство работоспособно при напряжении от 5 до 20 В и токе нагрузки до 40 А. Полевой транзистор Л»1 выполняет одновременно функции электронного ключа и датчика тока, микросхема ОУ DA1.1 — компаратора напряжения. На микросхеме DA2 собран источник образцового напряжения 2,5 В.

Для запуска устройства служит кнопка SB1, при кратковременном замыкании которой напряжение питания через диод VD2 и резистор R4 поступит на затвор транзистора, вследствие чего он откроется и подключит нагрузку к источнику питания. Выходное напряжение ОУ зависит от соотношения напряжений на его входах. Если ток нагрузки меньше тока срабатывания предохранителя, напряжение на неинвертирующем входе будет больше, чем на инвертирующем, поэтому на выходе ОУ будет напряжение, меньшее напряжения питания примерно на 1,5 В. Транзистор VT1 останется открытым, на неинвертирующем входе ОУ будет стабильное напряжение с резистивного делителя R2R1.

Особенность электронного предохранителя — использование сопротивления канала полевого транзистора в качестве датчика тока. Основные параметры примененного транзистора: сопротивление канала — 0,027 Ом, максимальный ток стока — 41 А, предельное напряжение сток-исток — 55 В, а максимальная рассеиваемая мощность — 110 Вт. Сопротивление канала открытого транзистора зависит от напряжения на его выводах и температуры корпуса, при напряжении питания более 5…6 В оно изменяется в пределах 20…30 %, что вполне допустимо для таких устройств.

С увеличением потребляемого тока будет расти напряжение и на транзисторе VT1. Когда оно превысит напряжение на резисторе R1, на выходе ОУ напряжение станет уменьшаться, транзистор будет закрываться, а напряжение на нем расти, что приведет к дальнейшему снижению напряжения на выходе ОУ и закрыванию транзистора. Следовательно, когда ток нагрузки достигает определенного значения, устройство скачком закрывает транзистор и обесточивает нагрузку. Светодиод HL1 сигнализирует о том, что устройство выключено.

Ток, потребляемый предохранителем в этом состоянии (без учета тока через светодиод), равен несколько миллиампер. Для включения нагрузки необходимо снова кратковременно нажать на кнопку SB 1.Ток срабатывания предохранителя устанавливают подстроечным резистором R1. Если напряжение питания стабильно, микросхему DA2 и резистор R3 можно исключить, заменив последний проволочной перемычкой. Для устойчивого отключения нагрузки при малом токе срабатывания (менее 1…1.5А) следует увеличить сопротивление датчика тока, включив резистор сопротивлением около 0,1 Ом в цепь стока транзистора VT1 (в разрыв цепи в точке А на рис. 2).

К недостаткам приведённого устройства я бы отнёс расположение датчика тока и коммутирующего элемента в минусовой, т. е. в большинстве случаев — земляной шине блока питания. Это, с одной стороны, может создать сложности с межблоковым соединением (при необходимости) плат к общей земляной шине, с другой — усложнит изготовление защиты для двуполярного БП.

Похожие схемы электронных предохранителей (с теми или иными вариациями) можно встретить и в зарубежных источниках. Причём применение они находят в источниках питания с максимальными токами вплоть до десятков и сотен ампер. При столь высоких токах нагрузки, по цепям питания и земли могут наводиться существенные импульсные помехи, которые будут приводить к ложным срабатываниям быстродействующих электронных предохранителей. В таких ситуациях приходится значительно увеличивать порог срабатывания компаратора (вплоть до 0,5. 1 В) и одновременно повышать сопротивление датчика тока, что в свою очередь приводит значительному выделению тепла на нём и резкому снижению КПД устройства.

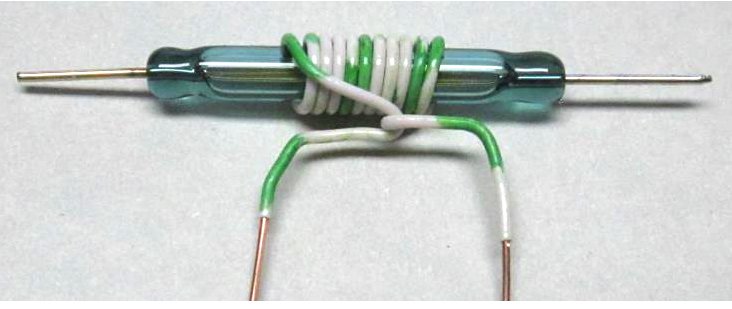

Выходом из положения может стать датчик магнитного поля — геркон и несколько сантиметров толстого провода.

При прохождении тока через обмотку, намотанную поверх датчика (Рис.3), внутри неё возникает магнитное поле, которое приводит к замыканию контактов геркона.

Намотав обмотку из десяти (или любого другого количества) витков и измерив ток срабатывания геркона, можно масштабировать это значение на любой интересующий нас ток.

Так например, если геркон КЭМ-1 при десяти витках замыкается при токе через обмотку около 15А, то, намотав 2 витка, мы увеличим ток срабатывания в 5 раз, т. е. до 75 А, а перемещая геркон внутри катушки, сможем регулировать это ток в некоторых пределах вплоть до 85. 90 А.

К достоинствам герконов также можно отнести и относительно высокое быстродействие. Время срабатывания у них, как правило, не превышает 1. 2 миллисекунд.

Всё, что теперь остаётся — это нарисовать триггерную схему мощного транзисторного ключа, управляемого герконовым токовым датчиком.Схема, приведённая на Рис.4, довольно универсальна и позволяет осуществлять защиту устройтв от перегрузки в широком диапазоне входных напряжений (9. 80 вольт) без изменения номиналов элементов.

Устройство состоит из транзисторной защёлки, выполненной на элементах Т1 и Т2, и находится в устойчивом состоянии до момента подачи на базу транзистора Т2 короткого положительного или отрицательного импульса.

Для того, чтобы включить электронный предохранитель необходимо нажать на нефиксируемый включатель S1, подав на базу Т2 импульс положительной полярности.

Срабатывает защита от импульса отрицательной полярности, который формируют контакты геркона SF1.

Мощный P-канальный полевой транзистор Т1 следует выбирать с некоторым запасом, исходя из тока срабатывания электронного предохранителя.

Подробно рассмотрим данную схему, её достоинства и недостатки, а также возможности модификации на странице ссылка на страницуПриведённая выше схема электронного предохранителя с герконовым датчиком хороша при высоких токах работы устройства, исчисляемых десятками и сотнями ампер.

При меньших токах я бы отдал предпочтение резистивным датчикам, позволяющим заранее произвести точный расчёт номиналов элементов, а также ввести плавную или ступенчатую регулировку тока срабатывания. И тут желательно определиться с оптимальной величиной падения напряжения на резистивном датчике, при котором происходит срабатывание порогового устройства и переход предохранителя из проводящего в закрытое состояние. На мой взгляд, величина этого напряжения ~ 0,5 В является компромиссной — как с точки зрения помехозащищённости и отсутствия ложных срабатываний, так и с точки зрения значений КПД электронного предохранителя и падения напряжения на нём.На элементах Т1 и Т2 выполнен транзисторный аналог тиристора со стабильным напряжением срабатывания ~ 0,6В. Ток срабатывания этого тиристора, а соответственно и всего предохранителя зависит от номинала резистора R4, который рассчитывается по формуле: R4 (Ом) ≈ 0,6/Iср (А) .

Эту схему, её достоинства, недостатки и различные модификации мы так же подробно рассмотрим на странице ссылка на страницу.Распиновка проводов разъема блока питания

Принципы измерения радиоэлементов

Корпус БП соединён с общим проводом печатной платы. Измерение силовой части источника питания проводится относительно общего провода. Предел на мультиметре выставляется более 300 вольт. Во вторичной части присутствует только постоянное напряжение, не превышающее 25 вольт.

Проверка резисторов осуществляется путём сравнений показаний тестера и маркировки, нанесённой на корпус сопротивления или указанной на схеме. Проверка диодов проводится тестером, если он показывает нулевое сопротивление в оба направления, то делается вывод о его неисправности. Если существует возможность в приборе проверить падение напряжения на диоде, то можно его не выпаивать, величина составляет 0,5−0,7 вольта.

Проверка конденсаторов происходит путём измерения их ёмкости и внутреннего сопротивления, для чего необходим специализированный прибор ESR-метр. При замене следует учитывать, что используются конденсаторы с низким внутренним сопротивлением (ESR). Транзисторы прозванивают на работоспособность p-n переходов или в случае полевых на способность открываться и закрываться.

Азбука молодого ремонтника БП.

Что желательно иметь для проверки БП.

а. — любой тестер (мультиметр ).

б. — лампочки: 220 вольт 60 — 100 ватт и 6.3 вольта 0.3 ампера.

в. — паяльник, осциллограф, отсос для припоя.

г. — увеличительное стекло, зубочистки, ватные палочки, технический спирт.Наиболее безопасно и удобно включать ремонтируемый блок в сеть через разделительный трансформатор 220v — 220v.

Такой трансформатор просто изготовить из 2-х ТАН55 или ТС-180 (от ламповых ч/б телевизоров). Просто соответствующим образом соединяются анодные вторичные обмотки, не надо ничего перематывать. Оставшиеся накальные обмотки можно использовать для построения регулируемого БП.

Мощность такого источника вполне достаточна для отладки и первоначального тестирования и дает массу удобств:

— электробезопасность

— возможность соединять земли горячей и холодной части блока единым проводом, что удобно для снятия осциллограмм.

— ставим галетный переключатель — получаем возможность ступенчатого изменения напряжения.Также для удобства можно зашунтировать цепи +310В резистором 75K-100K мощностью 2 — 4Вт — при выключении быстрее разряжаются входные конденсаторы.

Если плата вынута из блока, проверьте, нет ли под ней металлических предметов любого рода. Ни в коем случае НЕ ЛЕЗЬТЕ РУКАМИ в плату и НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ до радиаторов во время работы блока, а после выключения подождите около минуты, пока конденсаторы разрядятся. На радиаторе силовых транзисторов может быть 300 и более вольт, он не всегда изолирован от схемы блока!

Принципы измерения напряжений внутри блока.

Обратите внимание, что на корпус БП земля с платы подаётся через проводники около отверстий для крепежных винтов.

Для измерения напряжений в высоковольтной ( «горячей ») части блока (на силовых транзисторах, в дежурке) требуется общий провод — это минус диодного моста и входных конденсаторов. Относительно этого провода всё и измеряется только в горячей части, где максимальное напряжение — 300 вольт. Измерения желательно проводить одной рукой.

В низковольтной ( «холодной ») части БП всё проще, максимальное напряжение не превышает 25 вольт. В контрольные точки для удобства можно впаять провода, особенно удобно припаять провод на землю.Проверка резисторов.

Если номинал (цветные полоски) еще читается — заменяем на новые с отклонением не хуже оригинала (для большинства — 5%, для низкоомных в цепях датчика тока может быть и 0.25%). Если же покрытие с маркировкой потемнело или осыпалось от перегрева — измеряем сопротивление мультиметром. Если сопротивление равно нулю или бесконечности — вероятнее всего резистор неисправен и для определения его номинала потребуется принципиальная схема блока питания либо изучение типовых схем включения.Проверка диодов.

Если мультиметр имеет режим измерения падения напряжения на диоде — можно проверять, не выпаивая. Падение должно быть от 0,02 до 0,7 В. Если падение — ноль или около того (до 0,005) – выпаиваем сборку и проверяем. Если те же показания – диод пробит. Если же прибор не имеет такой функции, установите прибор на измерение сопротивления (обычно предел в 20кОм). Тогда в прямом направлении исправный диод Шотки будет иметь сопротивление порядка одного — двух килоом, а обычный кремниевый — порядка трех — шести. В обратном направлении сопротивление равно бесконечности.Проверка полевого транзистора

Для проверки БП можно и нужно собрать нагрузку.

Пример удачного исполнения смотреть здесь.

Берём выпаянный из ненужной платы ATX разъём и припаиваем к нему провода сечением не менее 18 AWG, стараясь задействовать все контакты по линиям +5 вольт, +12 и +3.3 вольта.

Нагрузку надо рассчитывать ватт на 100 по всем каналам (можно с возможностью увеличения для проверок более мощных блоков). Для этого берём мощные резисторы или нихром. Также с осторожностью можно использовать мощные лампы (например , галогенные на 12В), при этом следует учесть, что сопротивление нити накаливания в холодном состоянии сильно меньше, чем в нагретом. Поэтому при запуске с вроде бы нормальной нагрузкой из ламп блок может уходит в защиту.

Параллельно нагрузкам можно подключить лампочки или светодиоды, чтобы видеть наличие напряжения на выходах. Между выводом PS_ON и GND подключаем тумблер для включения блока. Для удобства при эксплуатации можно всю конструкцию разместить в корпусе от БП с вентилятором для охлаждения.Можно предварительно включить БП в сеть, чтобы определиться с диагнозом: нет дежурки (проблема с дежуркой, либо КЗ в силовой части), есть дежурка, но нет запуска (проблема с раскачкой или ШИМ), БП уходит в защиту (чаще всего — проблема в выходных цепях либо конденсаторах), завышенное напряжение дежурки (90 % — вспухшие конденсаторы, и часто как результат — умерший ШИМ).

Начальная проверка блока

Снимаем крышку и начинаем проверку, особое внимание обращая на поврежденные, изменившие цвет, потемневшие или сгоревшие детали.

Предохранитель. Как правило, перегорание хорошо заметно визуально, но иногда он обтянут термоусадочным кембриком – тогда проверяем сопротивление омметром. Перегорание предохранителя может свидетельствовать, например, о неисправности диодов входного выпрямителя, ключевых транзисторов или схемы дежурного режима.

Дисковый термистор. Выходит из строя крайне редко. Проверяем сопротивление — должно быть не более 10 Ом. В случае неисправности заменять его перемычкой нежелательно — при включении блока резко возрастет импульсный ток заряда входных конденсаторов, что может привести к пробою диодов входного выпрямителя.

Диоды или диодная сборка входного выпрямителя. Проверяем мультиметром (в режиме измерения падения напряжения) на обрыв и короткое замыкание каждый диод, можно не выпаивать их из платы. При обнаружении замыкания хотя бы у одного диода рекомендуется также проверить входные электролитические конденсаторы, на которые подавалось переменное напряжение, а также силовые транзисторы, т.к. очень велика вероятность их пробоя. В зависимости от мощности БП диоды должны быть рассчитаны на ток не менее 4…8 ампер. Двухамперные диоды, часто встречающиеся в дешевых блоках, сразу меняем на более мощные.

Входные электролитические конденсаторы. Проверяем внешним осмотром на вздутие (заметное изменение верхней плоскости конденсатора от ровной поверхности к выпуклой), также проверяем емкость — она не должна быть ниже обозначенной на маркировке и отличаться у двух конденсаторов более чем на 5%. Также проверяем варисторы, стоящие параллельно конденсаторам, (обычно явно сгорают «в уголь») и выравнивающие резисторы (сопротивление одного не должно отличаться от сопротивления другого более чем на 5%).

Ключевые (они же — силовые) транзисторы. Для биполярных — проверяем мультиметром падение напряжения на переходах «база -коллектор» и «база -эмиттер» в обоих направлениях. В исправном биполярном транзисторе переходы должны вести себя как диоды. При обнаружении неисправности транзистора также необходимо проверить всю его «обвязку »: диоды, низкоомные резисторы и электролитические конденсаторы в цепи базы (конденсаторы лучше сразу заменить на новые большей емкости, например, вместо 2.2мкФ * 50В ставим 10.0мкФ * 50В). Также желательно зашунтировать эти конденсаторы керамическими емкостью 1.0…2.2 мкФ.

Выходные диодные сборки. Проверяем их мультиметром, наиболее частая неисправность — короткое замыкание. Замену лучше ставить в корпусе ТО-247. В ТО-220 чаще помирают… Обычно для 300-350 Вт блоков диодных сборок типа MBR3045 или аналогичных на 30А — с головой.

Выходные электролитические конденсаторы. Неисправность проявляется в виде вздутия, следов коричневого пуха или потеков на плате (при выделении электролита). Меняем на конденсаторы нормальной емкости, от 1500 мкФ до 2200…3300 мкФ, рабочая температура — 105° С. Желательно использовать серии LowESR.

Также измеряем выходное сопротивление между общим проводом и выходами блока. По +5В и +12В вольтам — обычно в районе 100-250 ом (то же для -5В и -12В), +3.3В — около 5…15 Ом.Потемнение или выгорание печатной платы под резисторами и диодами свидетельствует о том, что компоненты схемы работали в нештатном режиме и требуется анализ схемы для выяснения причины. Обнаружение такого места возле ШИМа означает, что греется резистор питания ШИМ 22 Ома от превышения дежурного напряжения и, как правило, первым сгорает именно он. Зачастую ШИМ в этом случае тоже мертв, так что проверяем микросхему (см . ниже). Такая неисправность — следствие работы «дежурки » в нештатном режиме, обязательно следует проверить схему дежурного режима.

Проверка высоковольтной части блока на короткое замыкание.

Берём лампочку от 40 до 100 Ватт и впаиваем вместо предохранителя или в разрыв сетевого провода.

Если при включении блока в сеть лампа вспыхивает и гаснет — все в порядке, короткого замыкания в «горячей » части нет — лампу убираем и работаем дальше без нее (ставим на место предохранитель или сращиваем сетевой провод).

Если при включении блока в сеть лампа зажигается и не гаснет — в блоке короткое замыкание в «горячей » части. Для его обнаружения и устранения делаем следующее:

Выпаиваем радиатор с силовыми транзисторами и включаем БП через лампу без замыкания PS-ON.

Если короткое (лампа горит, а не загорелась и погасла) — ищем причину в диодном мосте, варисторах, конденсаторах, переключателе 110/220V (если есть, его вообще лучше выпаять).

Если короткого нет — запаиваем транзистор дежурки и повторяем процедуру включения.

Если короткое есть — ищем неисправность в дежурке.

Внимание! Возможно включение блока (через PS_ON) с небольшой нагрузкой при не отключенной лампочке, но во-первых, при этом не исключена нестабильная работа БП, во-вторых, лампа будет светиться при включении БП со схемой APFC.Проверка схемы дежурного режима (дежурки ).

Краткое руководство: проверяем ключевой транзистор и всю его обвязку (резисторы , стабилитроны, диоды вокруг). Проверяем стабилитрон, стоящий в базовой цепи (цепи затвора) транзистора (в схемах на биполярных транзисторах номинал от 6В до 6.8В, на полевых, как правило, 18В). Если всё в норме, обращаем внимание на низкоомный резистор (порядка 4,7 Ом) — питание обмотки трансформатора дежурного режима от +310В (используется как предохранитель, но бывает и трансформатор дежурки сгорает) и 150k~450k (оттуда же в базу ключевого транзистора дежурного режима) — смещение на запуск. Высокоомные часто уходят в обрыв, низкоомные — так же «успешно » сгорают от токовой перегрузки. Меряем сопротивление первичной обмотки дежурного транса — должно быть порядка 3 или 7 Ом. Если обмотка трансформатора в обрыве (бесконечность ) — меняем или перематываем транс. Бывают случаи, когда при нормальном сопротивлении первичной обмотки трансформатор оказывается нерабочим (имеются короткозамкнутые витки). Такой вывод можно сделать, если вы уверены в исправности всех остальных элементов дежурки.

Проверяем выходные диоды и конденсаторы. При наличии обязательно меняем электролит в горячей части дежурки на новый, припаиваем параллельно нему керамический или пленочный конденсатор 0.15…1.0 мкФ (важная доработка для предотвращения его «высыхания »). Отпаиваем резистор, ведущий на питание ШИМ. Далее на выход +5VSB (фиолетовый ) вешаем нагрузку в виде лампочки 0.3Ах6.3 вольта, включаем блок в сеть и проверяем выходные напряжения дежурки. На одном из выходов должно быть +12…30 вольт, на втором — +5 вольт. Если все в порядке — запаиваем резистор на место.Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500 ).

Про остальные ШИМ будет написано дополнительно.

Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12-30V.

Если нет — проверяйте дежурку. Если есть — проверяем напряжение на 14 ноге — должно быть +5В ( ±5%).

Если нет — меняем микросхему. Если есть — проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3…5В, после — около 0.

Устанавливаем перемычку с 16 ноги (токовая защита) на землю (если не используется — уже сидит на земле). Таким образом временно отключаем защиту МС по току.

Замыкаем PS-ON на землю и наблюдаем импульсы на 8 и 11 ногах ШИМ и далее на базах ключевых транзисторов.

Если нет импульсов на 8 или 11 ногах или ШИМ греется – меняем микросхему. Желательно использовать микросхемы от известных производителей (Texas Instruments, Fairchild Semiconductor и т.д.).

Если картинка красивая – ШИМ и каскад раскачки можно считать живым.

Если нет импульсов на ключевых транзисторах — проверяем промежуточный каскад (раскачку ) – обычно 2 штуки C945 с коллекторами на трансе раскачки, два 1N4148 и емкости 1…10мкф на 50В, диоды в их обвязке, сами ключевые транзисторы, пайку ног силового трансформатора и разделительного конденсатора.Проверка БП под нагрузкой:

Измеряем напряжение дежурного источника, нагруженного вначале на лампочку, а потом — током до двух ампер. Если напряжение дежурки не просаживается — включаем БП, замыкая PS-ON (зеленый ) на землю, измеряем напряжения на всех выходах БП и на силовых конденсаторах при 30-50% нагрузке кратковременно. Если все напряжения в допуске, собираем блок в корпус и проверяем БП при полной нагрузке. Смотрим пульсации. На выходе PG (серый ) при нормальной работе блока должно быть от +3,5 до +5В.

Эпилог и рекомендации по доработке:

После ремонта, особенно при жалобах на нестабильную работу, минут 10-15 измеряем напряжения на входных электролитических конденсаторах (лучше с 40%-ой нагрузкой блока) — часто один «высыхает » или «уплывают » сопротивления выравнивающих резисторов (стоят параллельно конденсаторам) — вот и глючим… Разброс в сопротивлении выравнивающих резисторов должен быть не более 5%. Емкость конденсаторов должна составлять минимум 90% от номинала. Так же желательно проверить выходные емкости по каналам +3.3В, +5В, +12В на предмет «высыхания » (см . выше), а при возможности и желании усовершенствовать блок питания, заменяйте их на 2200мкф или лучше на 3300мкф и проверенных производителей. Силовые транзисторы, «склонные » к самоуничтожению (типа D209) меняем на MJE13009 или другие нормальные, см. тему Мощные транзисторы, применяемые в БП. Подбор и замена.. Выходные диодные сборки по каналам +3.3В, +5В смело меняйте на более мощные (типа STPS4045) с не меньшим допустимым напряжением. Если в канале +12В вы заметили вместо диодной сборки два спаянных диода — необходимо поменять их на диодную сборку типа MBR20100 (20А 100В). Если не найдете на сто вольт — не страшно, но ставить необходимо минимум на 80В (MBR2080 ). Заменить электролиты 1.0 мкфх50В в цепях базы мощных транзисторов на 4.7-10.0 мкфх50В. Можете отрегулировать выходные напряжения на нагрузке. При отсутствии подстроечного резистора — резисторными делителями, которые установлены от 1й ноги ШИМа к выходам +5В и +12В (после замены трансформатора или диодных сборок ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить и выставить выходные напряжения).

Рецепты ремонта от ezhik97:

Опишу полную процедуру, как я ремонтирую и проверяю блоки.

Собственно ремонт блока — замена всего что погорело и что выявилось обычной прозвонкой

Модифицируем дежурку для работы от низкого напряжения. Занимает 2-5 минут.

Подпаиваем на вход переменку 30В от разделительного трансформатора. Это дает нам такие плюсы, как: исключается вероятность спалить дорогое из деталей, и можно безбоязненно тыкать осциллографом в первичке.

Включаем систему и проверяем соответствие напряжение дежурки и отсутствие пульсаций. Зачем проверять отсутствие пульсаций? Чтобы удостоверится, что блок будет работать в компе и не будет «глюков ». Занимает 1-2 минуты. Сразу же ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяем равенство напряжений на сетевых фильтрующих конденсаторах. Тоже момент, не все знают. Разница должны быть небольшая. Скажем, процентов до 5 примерно.

Если больше — есть очень большая вероятность что блок под нагрузкой не запустится, либо будет выключаться во время работы, либо стартовать с десятого раза и т.п.. Обычно разница или маленькая, или очень большая. Займет 10 секунд.

Замыкаем PS_ON на землю (GND ).

Смотрим осциллографом импульсы на вторичке силового транса. Они должны быть нормальные. Как они должны выглядеть? Это надо видеть, потому как без нагрузки они не прямоугольные. Здесь сразу же будет видно, если не так. Если импульсы не нормальные — есть неисправность во вторичных цепях или в первичных. Если импульсы хорошие — проверяем (для проформы) импульсы на выходах диодных сборок. Все это занимает 1-2 минуты.

Все! Блок 99% запустится и будет отлично работать!

Если в пункте 5 импульсов нет, возникает необходимость поиска неисправности. Но где она? Начинаем «сверху »

Все выключаем. Отсосом отпаиваем три ноги переходного транса с холодной стороны. Далее пальцем берем транс и просто перекашиваем его, подняв холодную сторону над платой, т.е. вытянув ноги из платы. Горячуюю сторону вообще не трогаем! ВСЕ! 2-3 минуты.

Все включаем. Берем проводок. Соединяем накоротко площадку, где была средняя точка холодной обмотки разделительного транса с одним из крайних выводов этой самой обмотки и на этом же проводе смотрим импульсы, как я писал выше. И на втором плече так же. 1 минута

По результатам делаем вывод, где неисправность. Часто бывает что картинка идеальная, но амплитуда вольт 5-6 всего (должно быть под 15-20). Тогда уже либо транзистор в этом плече дохлый, либо диод с его коллектора на эммитер. Когда удостоверишься, что импульсы в таком режиме красивые, ровные, и с большой амплитудой, запаивай переходной транс обратно и посмотри осцилом на крайние ноги еще раз. Сигналы будут уже не квадратными, но они должны быть идентичными. Если они не идентичны, а слегка отличаются — это косяк 100%.Может оно и будет работать, только вот надежности это не добавит, а уж про всякие непонятные глюки, могущие вылезти, я промолчу.

Я все время добиваюсь идентичности импульсов. И никакого разброса параметров там ни в чем быть не может (там же одинаковые плечи раскачки), кроме как в полудохлых C945 или их защитных диодах. Вот сейчас делал блок — всю первичку восстановил, а вот импульсы на эквиваленте переходного трансформатора слегка отличались амплитудой. На одном плече 10,5В, на другом 9В. Блок работал. После замены С945 в плече с амплитудой 9В все стало нормально — оба плеча 10,5В. И такое часто бывает, в основном после пробоя силовых ключей с КЗ на базу.

Похоже утечка сильная К-Э у 945 в связи с частичным пробоем (или что там у них получается) кристалла. Что в совокупности с резистором, включенным последовательно с трансом раскачки, и приводит к снижению амплитуды импульсов.

Если импульсы правильные — ищем косяк с горячей стороны инвертора. Если нет — с холодной, в цепях раскачки. Если импульсов вообще нет — копаем ШИМ.

Вот и все. По моей практике это самый быстрый из надежных способов проверки.

Некоторые после ремонта сразу подают 220В. Я отказался от такого мазохизма. Хорошо если просто не заработает, а может ведь и бомбануть, попутно вынеся все что ты перепаять успел.